皆さんの食卓に欠かせない食材のひとつである「たまご」。料理に彩りを添え、栄養も満点なたまごは、私たち日本人にとって非常に身近な存在として日々、食していただけることに感謝しています。

「国際鶏卵委員会」の発表によると、2023年の日本人1人あたりの年間たまご消費量は、320個。さらに2024年にキューピー㈱が公開している「たまご白書」によると、日本人で「たまごが好き」と答えた方は80%以上、1週間に食べるたまごの個数平均は5.5個というデータも出ています。このような情報を踏まえると、多くの日本人が1日1個以上、たまごを食べていることになります。

さらに世界の国別での消費量としては1位がメキシコ、2位アルゼンチン、3位と南米の国々に次いで日本は第4位と、正真正銘の「たまご大好き国」であることがわかります。

物価高騰が続く中、たまごも例外ではない食材である昨今。しかし多くの方がたまごを積極的に食生活に取り入れていただいていることは、私どもにとって本当にうれしい限りです。

世界でも珍しい、たまごの「生食」文化

さて、たまごといえば、ゆでたり焼いたり煮たりと、さまざまな調理法で楽しまれていますが、「たまごかけごはん」をはじめ、すき焼きのつけだれ、納豆に混ぜるなど「生で食べる」という方も多いと思います。この「たまごの生食」は、私たち日本人にとっては当たり前の食文化ですが、実は海外ではほとんど見られない、珍しい食習慣なのです。

日本人が生たまごを食すことは江戸時代から始まったといわれています。この頃、たまごは栄養価が高く貴重なものであったことから「薬」として扱われていました。その後、最もポピュラーな生食のメニュー「たまごかけごはん」が浸透していったのは、明治時代からといわれています。

古くから生食がなされていた、たまご。しかし一体なぜ、日本では安心してたまごを生で食べられるのでしょうか?その理由を、私たち藤野屋の取り組みも交えてご紹介します。

生食で最も注意すべきは「サルモネラ菌」

食品の安全性については様々な議論がありますが、たまごもその例外ではありません。「鶏が食べる飼料は安全なの?」「抗生物質は大丈夫?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

たまごを生で食べる際に最も重要となる安全性の問題は「サルモネラ菌」による食中毒です。サルモネラ菌は腸内細菌の一種で自然界に広く分布し、菌の表面抗原の違いにより2500種以上の血清型に分類されます。中でも「サルモネラ・エンテリティディス(SE)」「サルモネラ・ティフィムリウム(S T )」と呼ばれるタイプの菌は、たまごを介して食中毒を引き起こすとされる菌種といわれています。

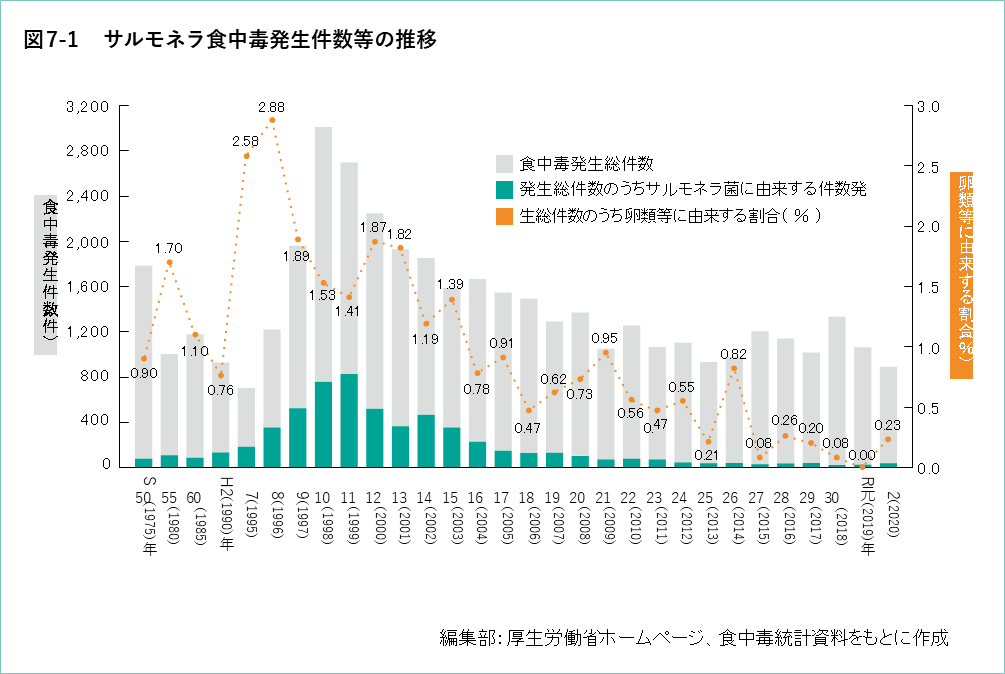

「日本養鶏協会」が作成した資料の図でもわかるように、1990年代頃は、日本でもたまごによるサルモネラ食中毒が多く発生した時期がありました。しかし1999年以降は、たまごの容器内にラベル等での賞味期限の表示が義務づけられるなど、安全性に対する基準が設けられ、たまご類も徐々にサルモネラ菌による食中毒発生件数は減り、現在ではサルモネラ属菌による食中毒発生件数も激減しました。

これは日本の養鶏業界が何十年にもわたり、サルモネラ菌対策に真剣に取り組んできた成果なのです。

養鶏業界の長年の努力が生み出す、世界最高水準の安全性

では、具体的にどのような努力が行われてきたのでしょうか?国からの指導のもと、養鶏業者は様々な対策を講じています。

まず、親鶏となる種鶏(しゅけい)や、そのまた親となる原種鶏の段階から、徹底したサルモネラ菌のチェックが行われます。ここでサルモネラ菌が確認された鶏は、食用となるたまごを産む鶏とは別に管理されます。

鶏に与える飼料や、鶏が過ごす鶏舎の環境も、サルモネラ菌に汚染されないよう厳重に管理されています。種鶏や育成段階の鶏には、有効性と安全性が確認されたワクチンの投与が行われ、サルモネラ菌への感染を予防しています。こうした幾重もの対策によって、先述したように、サルモネラへの感染率は激減。現在日本のたまごのサルモネラ汚染率は10万個にわずか3個という、世界でも類を見ない低水準を実現しているのです。

逆に海外でたまごの生食が一般的でないのは、こうした徹底したサルモネラ対策が行われていない国が多いからです。日本の養鶏業界の長年の努力と技術によって、私たちは安心して美味しいたまごを生で味わうことができるのです。

藤野屋は衛生面の徹底管理体制で、美味しいたまごをお届けしています

もちろん私たち藤野屋も、お客様に心から安心して美味しいたまごを召し上がっていただくために、日々のたまごづくりにおいて徹底した安全管理を行っています。

①鶏舎の徹底した衛生管理

藤野屋の鶏舎は、外部からの病原菌の侵入を防ぐ「ウィンドウレス鶏舎」を採用しています。「オールイン・オールアウト方式」という飼育管理方法を取り入れ、鶏舎ごとの衛生状態をつねに最高レベルに保っています。これは、同じ鶏舎で飼育する鶏のグループを一定期間で全て入れ替え、その都度鶏舎を徹底的に清掃・消毒する方法。これにより病原菌の持ち込みや蔓延のリスクを最小限に抑えています。

②GPセンターでの厳格なチェック体制

鶏たちが産んだたまごは、「GPセンター(Grading and Packing Center)」と呼ばれる施設に集められ洗卵、乾燥、殺菌、そして厳しい基準に基づいた選別を行っています。

たまごの殻にヒビが入っていないかや汚れはないか、サイズは適切かなど、機械によるオートメーションと目視の両方で、しっかりとチェック。さらにたまごの内部の品質も、専用の機械を使って異常がないかを確認しています。

「安心・安全」なたまごは、GPセンターでの入念なチェックを経て、初めて皆様のもとへお届けすることができるのです。

③流通段階でも品質をしっかりキープ

たまごの安全性を保つためには、生産段階だけでなく、お客様のもとへお届けするまでの流通段階での管理も非常に重要だと考えています。藤野屋では、たまごを傷つけない丁寧な積み込みはもちろんのこと、運搬中の温度管理にも細心の注意を払っています。

このように、すべての工程において品質と安全性を最優先に考えています。

安心・安全な生たまごは、日本人の食への真摯な姿勢の表れです

日本でたまごを生で安心して食べられるのは、日本の養鶏業界が長年かけて培ってきた高い技術と、サルモネラ菌対策への徹底した取り組みがあるからです。私たち藤野屋も、鶏舎での衛生管理、GPセンターでの厳格なチェック、そして流通段階での品質管理に至るまで、すべての工程で「安心・安全なたまごをお届けしたい」という強い想いを持って取り組んでいます。

美味しいたまごを、どうぞ安心してお召し上がりくださいね。